Cina: “pericolo giallo”?

Il presidente Biden ci ripete la solita solfa del “pericolo giallo”: la Cina ci ruba i brevetti, incrementa la corruzione, nonché distrugge l’ambiente, per imporci infine con la forza il suo regime totalitario. Per fortuna Stati Uniti e Nato difenderanno le democrazie e la pace. Ma allora come si spiega l’alleanza tra Mosca e Beijing? La Russia non dovrebbe condividere i nostri stessi timori? Si tratterebbe semplicemente di un’“alleanza fra dittature”.

Una narrazione che suona falsa a chiunque abbia vissuto la guerra fredda.

Il progetto cinese delle vie della seta è un successo mondiale. Nonostante le critiche (corruzione delle élite locali, indebitamento dei Paesi partner, danni all’ambiente) i Paesi che vi hanno aderito beneficiano di una fase di forte crescita.

E allora come non stupirsi che dalla decolonizzazione in poi i programmi degli Occidentali di aiuto allo sviluppo non vi sono riusciti?

Ma, soprattutto, come non meravigliarsi che, dopo aver elogiato per decenni i vantaggi largiti a tutti dagli scambi internazionali, l’Occidente denunci il successo cinese?

Le relazioni tra Occidente e Cina del XXI secolo non sono una sequela di quiproquo, ma di manifestazioni di disprezzo a senso unico. Gli Stati Uniti si rifiutano di capire la mentalità cinese e insistono a proiettare su Beijing i propri difetti.

FARE CONCORRENZA ALLE VIE

DELLA SETA

Il presidente Joe Biden, rompendo con la politica del predecessore Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti «faranno concorrenza alla Cina». Provocando vivaci proteste a Beijing, Biden ha convinto il G7 a gettarsi nella mischia per conservare «il vantaggio delle democrazie» sul sistema «totalitario» cinese. Obbediente, l’Unione Europea comincia a dispiegare un proprio contro-progetto, il Global Gateway. Domani il presidente Biden presiederà un summit mondiale sulla democrazia, cui parteciperà Taiwan (ex dittatura di Chiang Kai-schek) per conferire contenuto ideologico allo scontro.

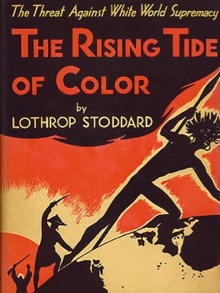

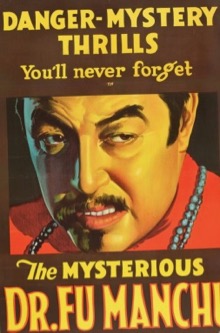

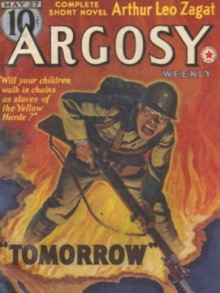

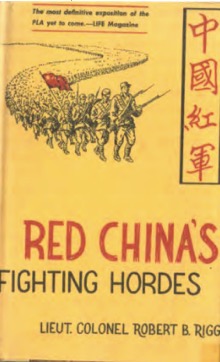

Nell’immaginario occidentale la guerra fredda opponeva la miscredente Unione Sovietica al religioso Occidente, oppure il comunismo al capitalismo. In realtà si voleva impedire a un blocco di cultura solidale di esercitare influenza economica su un blocco di cultura individualista, controllato dagli anglosassoni. Ora però il pretesto non è più difendere il diritto a professare una religione o a esercitare la libertà d’impresa, bensì difendere la democrazia. La strategia però è la stessa: caricaturare una potenza in grado di rivaleggiare economicamente con gli anglosassoni: ieri l’URSS, oggi la Cina.

LA “TRAPPOLA DI TUCIDIDE”

Gli anglosassoni definiscono il momento politico attuale ricorrendo alla dinamica della “trappola di Tucidide”, con riferimento allo storico dell’Antichità che raccontò le guerre del Peloponneso. Nel 2017 il celebre politologo statunitense professor Graham Allison spiegò che «Quel che rese la guerra inevitabile fu la crescita del potere ateniese e la minaccia che essa rappresentava per Sparta». Allo stesso modo lo sviluppo della Cina spaventa l’“Impero americano”, che perciò si prepara alla guerra [1]. Poco importa se il ragionamento trascura le differenze culturali e applica un concetto greco alla Cina. Washington ne è persuaso: Beijing è una minaccia.

Se negli anni Ottanta il professor Allison non fosse stato consigliere di Caspar Weinberger al Pentagono e se fosse stato più colto, avrebbe compreso che i cinesi non ragionano affatto come gli statunitensi. Avrebbe ascoltato Beijing protestare contro ogni progetto concorrenziale e auspicare accordi win-win, cioè soddisfacenti per tutti, ma non avrebbe interpretato questa formula in senso anglosassone, ossia garantire il successo degli uni senza ledere gli altri, ma in senso cinese. Un tempo l’imperatore poteva far applicare le proprie decisioni in ogni provincia solo facendo sì che tutte vi trovassero un tornaconto. Siccome taluni decreti non avevano impatto su alcune province, l’imperatore doveva escogitare un mezzo per sollecitarne l’interesse. Il suo potere poteva perpetuarsi solo se non tralasciava nessuno, anche il più insignificante dei sudditi.

Oggi, ogni volta che Washington parla di «concorrenza» con Beijing, la Cina risponde che non se ne parla affatto, che non accetta alcun antagonismo né guerra, ma aspira all’armonia generale, attraverso relazioni soddisfacenti per tutti.

LA “DOPPIEZZA” CINESE

Si potrebbe ritenere che gli Occidentali siano spaventati dall’improvviso sviluppo economico della Cina. L’accordo di Deng Xiaoping con le multinazionali USA ha giovato ai salari più bassi e generato un ampio movimento di delocalizzazione delle imprese occidentali in Cina. In Occidente le classi medie stanno scomparendo mentre in Cina, e ora in quasi tutta l’Asia, si espandono. La Commissione Europea, che vent’anni fa si compiaceva del fenomeno, nel 2009 ha iniziato a criticare l’organizzazione dell’economia cinese. In realtà le critiche esistevano già prima; ciò che nel 2009 è cambiato è che, in virtù del Trattato di Lisbona, esse pertengono Bruxelles. Riguardano di volta in volta il furto dei brevetti, il mancato rispetto delle norme ambientali, nonché il nazionalismo economico cinese.

L’acquisizione del know-how occidentale da parte di Beijing è perfettamente consapevole. Nel mondo i brevetti sono pratica relativamente recente. In Europa furono inventati due secoli fa. Fino ad allora si riteneva che l’invenzione non potesse appartenere all’autore perché tutti dovevano beneficiarne. I cinesi la pensano tuttora così. Senza intenzione di rubare a chicchessia, firmano accordi commerciali con trasferimento di tecnologia, se li tengono e li sviluppano.

Negli anni precedenti gli Occidentali delocalizzavano le industrie inquinanti in Cina. Oggi si stizziscono perché la Cina ha norme di tutela dell’ambiente meno stringenti delle loro, ma di certo non hanno intenzione di riportarsi a casa le proprie industrie inquinanti. Il disprezzo culturale ha raggiunto l’apice nella conferenza COP26 di Glasgow. Gli Occidentali esigono la decarbonizzazione dell’economia mondiale, i cinesi invece vogliono combattere l’inquinamento. Ciononostante, per dimostrare di non aver intenzione di offendere gli Stati Uniti, Beijing ha firmato con Washington una dichiarazione comune [2], ove si afferma che i due Paesi sono sulla stessa linea, senza tuttavia chiarire alcunché e senza il benché minimo impegno concreto. Mai un diplomatico cinese ha detto no a qualcuno; del resto nella sua lingua il “no” non esiste. Dal punto di vista cinese, la dichiarazione comune è un “no” diplomatico; dal punto di vista degli Stati Uniti è invece la prova che il mondo intero crede alla causa antropica del riscaldamento climatico.

Riguardo alle accuse di nazionalismo economico, i cinesi non ne hanno mai fatto mistero: sono nazionalisti e non hanno mai mandato giù il colonialismo di cui sono stati vittime. Si sono sì convertiti al capitalismo negli scambi internazionali, ma rimangono nazionalisti nella produzione.

Non vi è mai stato inganno, né volontà d’ingannare, da parte dei cinesi; c’è invece la supponenza degli Stati Uniti e dei loro partner nel credere che tutti ragionino come loro, nonché nel disprezzare i discreti avvertimenti di Beijing.

L’“IMPERIALISMO” CINESE

Il disprezzo più rilevante concerne lo sviluppo militare della Cina. In meno di una decina d’anni Beijing è riuscita a portare a livello industriale la produzione di armi molto sofisticate. L’esercito popolare, che in passato era soprattutto manodopera al servizio della collettività, è oggi corpo d’élite. Il servizio militare è obbligatorio, ma solo i migliori dei migliori possono sperare di accedere alla carriera militare e beneficiare dei vantaggi. Dal punto di vista militare alcuni anni fa la Cina contava solo per le dimensioni del suo esercito, oggi possiede la prima marina militare mondiale ed è in grado rendere sorde e cieche le forze armate della NATO polverizzandone i satelliti.

Ma cosa può farsene la Cina di tanta profluvie di uomini e mezzi? Beijing ha investito somme astronomiche all’estero per costruire le vie della seta. Deve quindi garantire la sicurezza del personale e degli investimenti in Paesi lontani. Inoltre, come nell’Antichità e nel Medio Evo, dovrà garantire in modo permanente la sicurezza di queste vie. Gli scopi delle basi militari cinesi all’estero sono soltanto questi, non sono certo rivaleggiare con gli Stati Uniti o invadere il pianeta. Per esempio, la base di Gibuti le ha permesso di rendere sicuro l’approvvigionamento marittimo contro i pirati somali. Sottolineo per inciso che Beijing e Mosca vi sono riuscite, mentre la NATO, che si era prefissa il medesimo obiettivo, ha fallito totalmente [3].

Beijing non vuole più subire lo smembramento impostole da trattati ineguali, che le sono valsi occupazione e saccheggio da parte di otto potenze straniere (Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Russia). È perciò perfettamente legittimo che la Cina si armi in modo adeguato alla potenza militare raggiunta dalle nazioni che l’hanno colonizzata. Ciò non significa che intende agire alla loro stregua, ma che vuole proteggersi.

Rachele Marmetti

Nessun commento:

Posta un commento